O cinema como inspiração na aula de Língua Portuguesa.

A proposta partiu da professora Ana Luiza Lisboa, que usou o título do filme “Ainda estou aqui” como ponto de partida para realizar uma reflexão linguística.

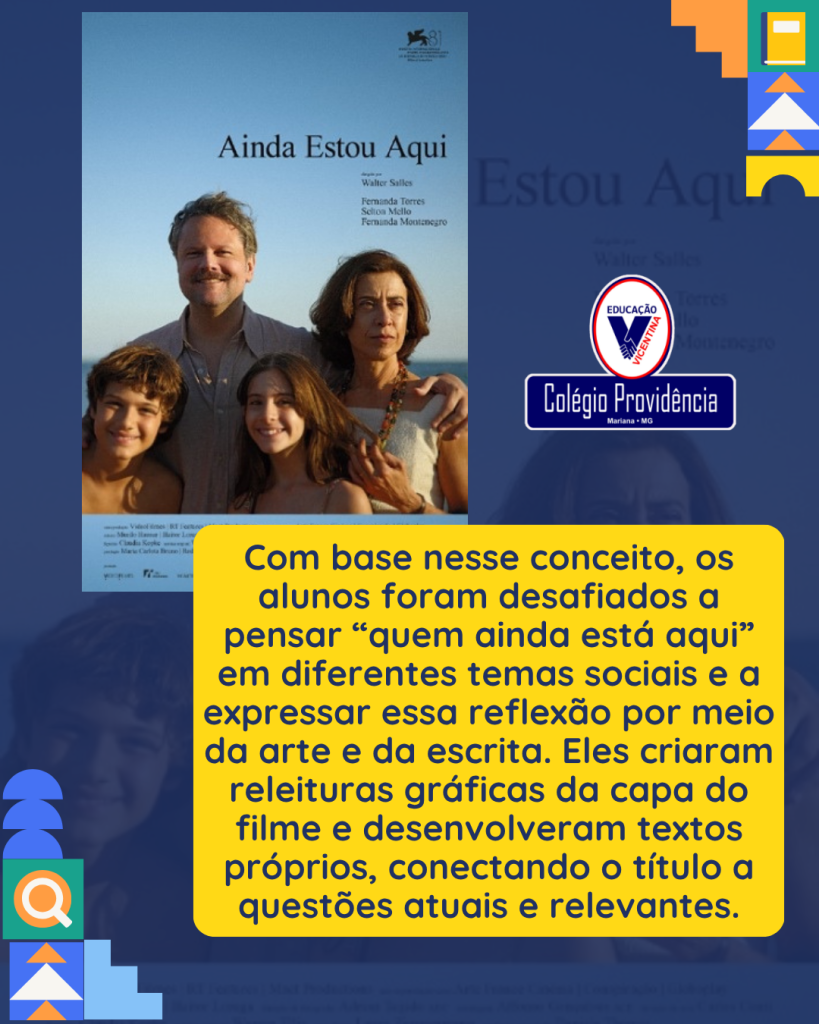

A partir da frase, ela propôs aos estudantes da 2ª série do Ensino Médio uma análise do sujeito oculto da oração, incentivando-os a ressignificar esse enunciado trabalhando com diferentes temas sociais. O desafio era nomear possíveis sujeitos e criar novas capas acompanhados de textos que dessem “voz” a esses “novos” sujeitos.

O resultado foi surpreendente e está disponível nesta galeria. As imagens foram escolhidas pelos estudantes, os textos de legenda foram produzidos por eles também. O trabalho foi realizado em grupos e os nomes dos integrantes estão identificados em cada imagem.

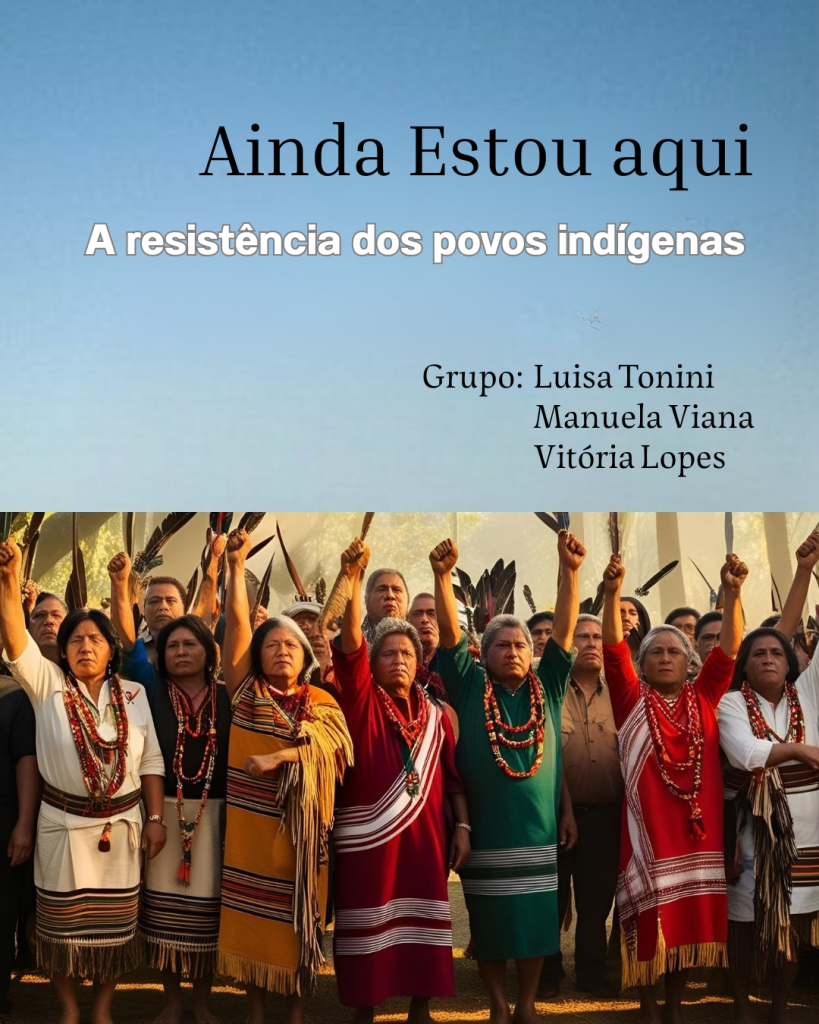

A resistência dos povos indígenas

Desde a chegada dos colonizadores europeus, no século XVI, os povos indígenas vêm resistindo a diversas formas de opressão, como a escravização, a desapropriação de terras e a apropriação cultural. A resistência desses povos no Brasil é marcada por uma longa trajetória de luta pela preservação de suas culturas, territórios e direitos.

Alguns exemplos emblemáticos de movimentos de resistência são:

As Guerras Guaraníticas, no século XVIII, durante as quais os povos Guarani lutaram contra a perda de seus territórios e modos de vida;

A criação do Parque Indígena do Xingu, em 1961, que representou um marco na proteção dos direitos territoriais dos povos indígenas.

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população indígena no Brasil é de 1.693.535 pessoas, representando 0,83% da população total do país. Houve um aumento significativo em relação a 2010, quando esse número era de 896.917 pessoas.

A distribuição territorial revela que 53,97% dos indígenas vivem em áreas urbanas, enquanto 46,03% residem em áreas rurais. Em relação à educação, observou-se um avanço na taxa de alfabetização da população indígena com 15 anos ou mais, que passou de 76,6% em 2010 para 84,9% em 2022. No entanto, essa taxa ainda se encontra abaixo da média nacional: que é de 93%.

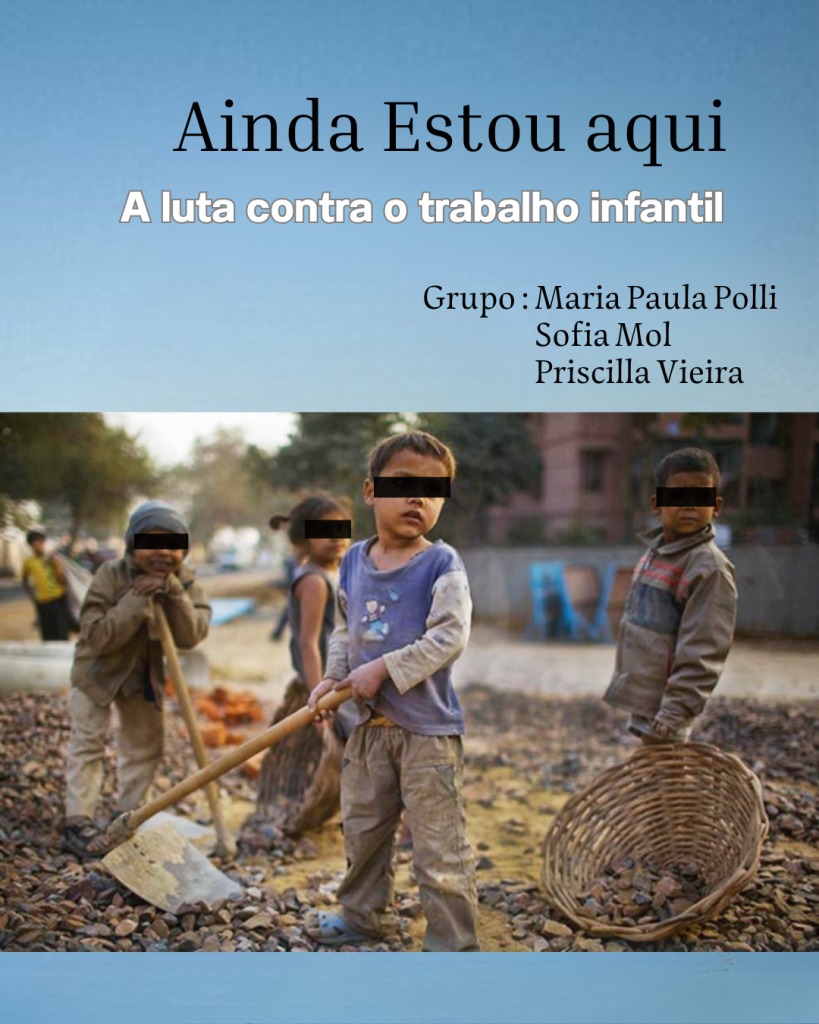

A luta contra o trabalho infantil

No contexto da luta contra o trabalho infantil, o título do filme representa aqueles que, diante de condições de vida adversas, são obrigados a trabalhar desde cedo, buscando, de alguma forma, contribuir com o sustento de suas famílias.

A luta contra o trabalho infantil teve início durante a Revolução Industrial, período em que o uso de crianças nas fábricas era amplamente comum.

No século XIX, legislações como a Lei das Fábricas, no Reino Unido (1833), e regulamentações implementadas nos Estados Unidos começaram a impor limites à utilização da mão de obra infantil. Já no século XX, tratados internacionais (como as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1919 e 1999) fortaleceram a proteção dos direitos das crianças. Atualmente, políticas globais e ações promovidas por governos e organizações não governamentais continuam a combater essa prática.

O trabalho infantil ainda afeta milhões de crianças, comprometendo sua educação, saúde e perspectivas profissionais. Essa prática perpetua o ciclo da pobreza, ao reduzir as oportunidades de acesso a empregos dignos na vida adulta. Ademais, expõe crianças a riscos físicos e psicológicos significativos. Apesar dos avanços obtidos na redução do trabalho infantil, a informalidade e a exploração ainda persistem, especialmente em setores como a agricultura e o comércio.

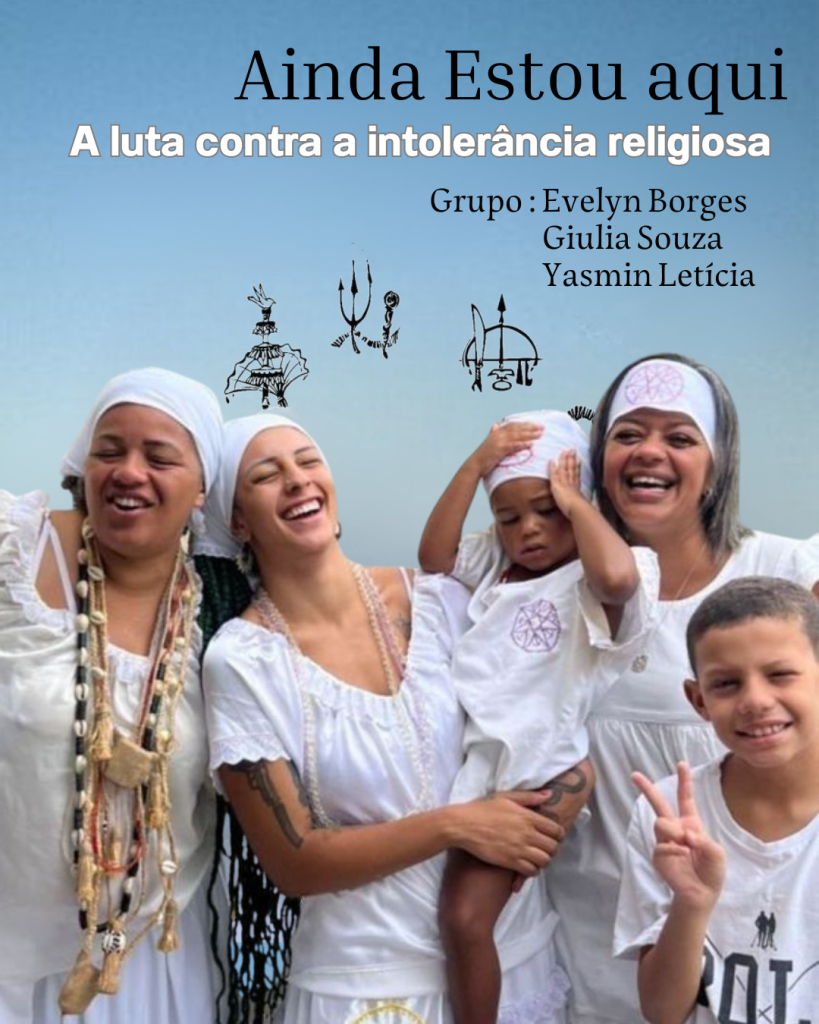

A luta contra a intolerância religiosa envolve não apenas a defesa do direito à liberdade de crença, mas também o combate às desigualdades sociais e raciais que sustentam esse preconceito. É fundamental promover a educação sobre a diversidade religiosa e cultural, valorizando as práticas e saberes das religiões de matrizes africanas como parte integrante da identidade brasileira.

Além disso, políticas públicas efetivas são essenciais para garantir a proteção das religiões e para garantir a punição dos atos de intolerância. Organizações da sociedade civil, grupos religiosos e o poder público devem atuar de forma conjunta para criar ambientes de respeito e de convivência pacífica.

O reconhecimento da Umbanda e de outras religiões afro-brasileiras como manifestações legítimas de fé contribui para a construção de uma sociedade mais justa e plural. Essa transformação exige um esforço contínuo de sensibilização e respeito, que permita a superação dos preconceitos históricos e o fortalecimento dos direitos humanos.

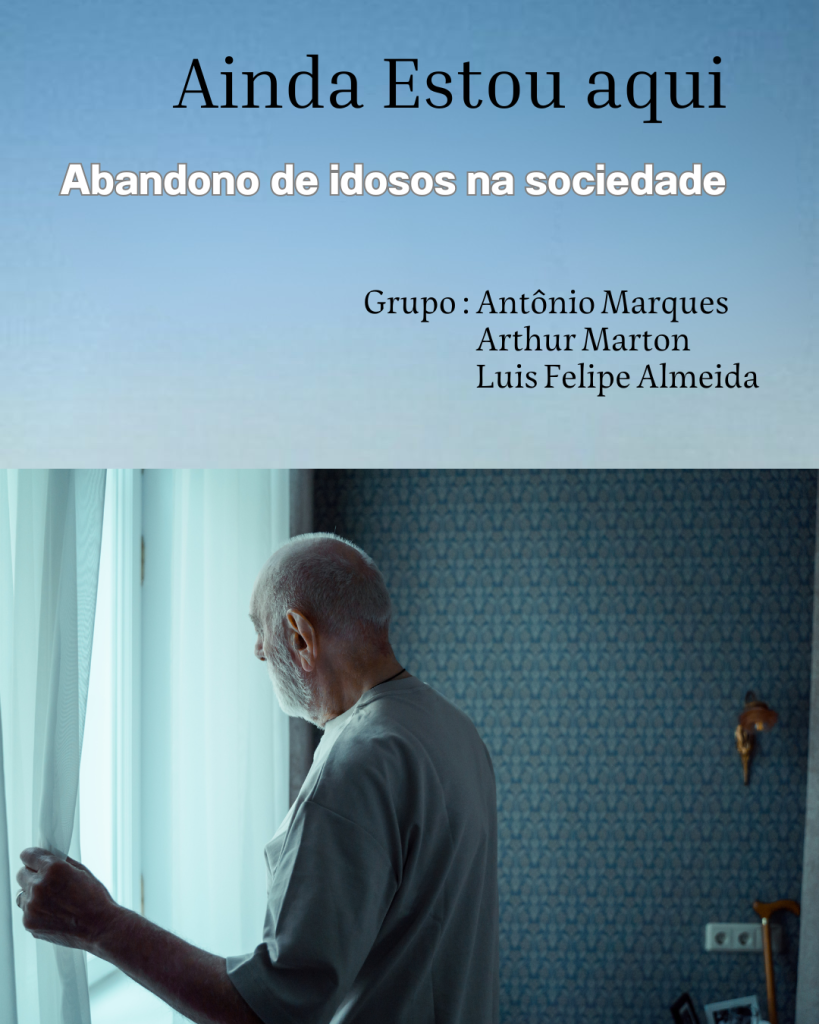

Abandono de idosos na sociedade

No contexto do abandono de idosos, o filme “Ainda Estou Aqui” retrata o amor da família por Eunice Paiva, mesmo diante de sua idade avançada e da doença Alzheimer.

Segundo o portal G1, em 2023, o abandono de idosos cresceu 855%, representando o maior aumento registrado nos casos de violação dos direitos dessa população, com cerca de 20 mil registros de abandono. Um dos principais motivos desse abandono é a negligência ou a falta de condições para cuidar da pessoa idosa.

Atualmente, o abandono de idosos tem crescido significativamente, em grande parte devido à falta de tempo, paciência e recursos financeiros necessários para cuidar adequadamente desse grupo, que demanda atenção especial. O filme nos convida a refletir sobre esse problema, mostrando a resistência diante de tantas dificuldades.

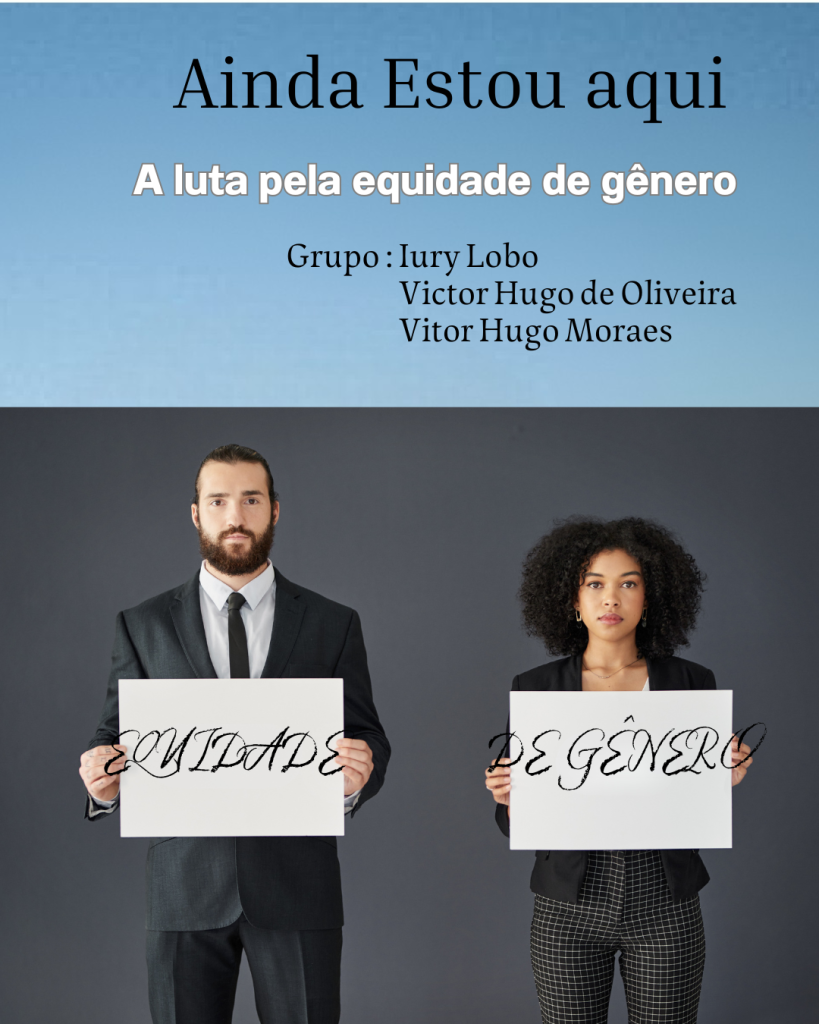

A luta pela equidade de gênero

No contexto da busca pela igualdade de gênero no mundo, o título do filme representa as pessoas que, mesmo enfrentando diversas dificuldades e injustiças, continuam lutando para alcançar a equidade e, assim, afirmarem sua existência. A igualdade de gênero é o princípio segundo o qual mulheres e homens devem ter os mesmos direitos.

De acordo com uma análise do IBGE realizada em 2022, o salário dos funcionários do sexo masculino era, em média, cerca de 15% superior ao das funcionárias do mesmo setor. A mesma análise também revelou que as mulheres, mesmo ocupando os mesmos cargos que os homens, recebiam aproximadamente 22% a menos de salário. De modo geral, em diversos aspectos, as mulheres ainda são desvalorizadas unicamente por causa de seu sexo, o que evidencia o machismo enraizado na sociedade.

Por esse motivo, é fundamental defender os direitos das mulheres e apoiar a igualdade de gênero, visto que esse princípio busca garantir, na prática, os direitos básicos já assegurados por lei.

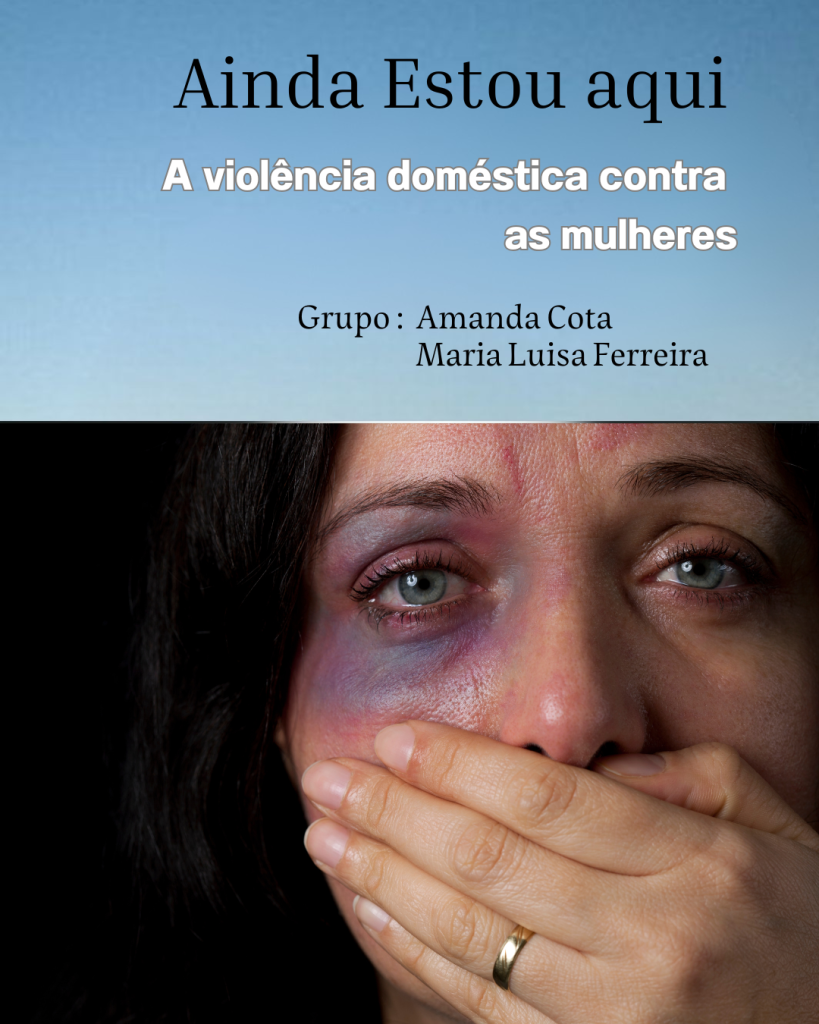

A violência doméstica contra as mulheres

A violência doméstica contra a mulher é um problema histórico enraizado em estruturas patriarcais e na desigualdade de gênero. Durante séculos, práticas abusivas foram naturalizadas, com leis que permitiam aos maridos “disciplinarem” suas esposas. Apenas no século XX, com o avanço dos movimentos feministas, a violência doméstica passou a ser reconhecida como um problema social e jurídico.

No Brasil, a Lei Maria da Penha (2006) representou um marco na proteção das vítimas e na punição dos agressores. No entanto, os índices continuam alarmantes: a cada seis horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. A pandemia de COVID-19 agravou essa situação, aumentando os casos de violência devido ao isolamento social.

Entre os fatores que perpetuam essa realidade estão a cultura do machismo, a dependência financeira das vítimas e a dificuldade de acesso à justiça. Para combater efetivamente a violência doméstica, são necessárias políticas públicas eficazes, educação para a igualdade de gênero e amplo suporte às vítimas, promovendo uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.